心心在一艺,

其艺必工;

心心在一职,

其职必举。

上至武威霸气的舰艇,

下到微不足道的蝼蚁,

只需一张方正的白纸,

他就能幻化出无限神奇,

他就是,

攀枝花折纸第一人!

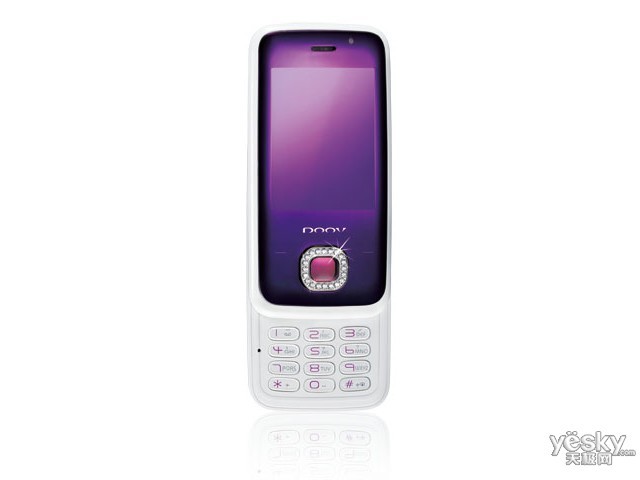

他叫王应新,今年70多岁。25年来,他日日研究折纸技艺,如今颇有成就,却鲜为人知。在2008年6月,他的折纸艺术被列为我市首批非物质文化遗产保护名录。

王应新折的蝴蝶、昆虫、鸟类都栩栩如生↓↓↓

自从2008年王应新的折纸艺术被列为非遗后,他就四处寻找传承人,想多收几个徒弟,将自己这个技艺传下去。然而9年过去了,他依然没有找到传承人,眼看自己年事已高,王应新越发担心起来。

3月25日,年过七旬的王应新来到仁和前进镇一所幼儿园,现场教孩子和家长折纸。

只见他拿出一张A4纸,飞快地对折,打开,在沿着线各种折。最后,一辆坦克出来了,孩子们兴奋地拍手叫好。

“折纸对孩子的智力开发有好处,不过太难了,我正在学。”一位家长笑呵呵地说。

“当时在教室看这个蝴蝶,我还以为是真的,他们说是用纸折出来的,我感觉太惊讶了。”另一位家长说到。

说起为什么喜欢折纸,王应新这样说。小时候,因为条件有限,用泥巴捏玩具、用纸折小船成了他和伙伴们的开心事。普通的一张纸一折就变成了小鸟,变成了飞机,这样简单好玩的东西引起了他的好奇心。

他开始慢慢模仿,做些折法简单的小动物。读书以后,他兴趣不减,常从书店买来一些关于折纸的小册子,对照书上介绍的折纸方法自己琢磨。参加工作后,虽然工作繁忙,但是他没有放弃对折纸的热爱。

1992年,由于工伤,王应新在家休息了一个多月,折纸成了用来打发时间的最好事情。依照折纸书上的折法,边折边思考,渐渐地他发现离开书本自己也可以折出新的东西。“像这艘军舰,舰身的折法是以前就有的,但是舰船上其他东西的折法书上都没有,都要依照自己创作积累的经验折,再经过组合就成了一个新的战舰。”王应新拿着当时自己创作的一艘舰艇作品告诉记者。

在王应新的家里,有一堵墙整齐地码放着许多纸箱,纸箱里装着2000多件作品,这还只是他众多作品中的一部分,还有一部分寄放在他朋友家里。

2000年,喜爱书法的王应新不满足于书本上的折纸方法,为展现事物的形象、逼真,他将剪、绘画引入到折纸当中。一张张平平无奇的纸,在他的手中总能做出令人惊艳的作品。

然而,这些让人拍案惊奇的折纸作品,目前却面临失传的可能。传统文化的传承大多是靠口传心授,后继乏人已是一个普遍现象。如何将自己的折纸艺术保留传承下去,一直是王应新担心的问题。

王应新说:“折纸是一个比较难的技艺,是一个从无到有的过程,需要用到数学、逻辑思维、计算机的使用、绘画基础、个人创新意识等等方面。只要前面错一步,就会前功尽弃,加上折纸本身不能带来直接经济效益,所以要找到传承人很不容易。”

在当今社会普遍城市化、现代化、工业化、市场化的情况下,如何合理的继承保护折纸这门传统文化,让非遗在这个新的时代以一种更加健康的姿态"活"下去,值得深思。

编辑:胡德梅(欢迎爆料、投稿、建议、吐槽……)

新闻热线:8888000 邮箱:pzhwb0812@sina.com

部分内容来源:攀枝花手机台