舌尖上的中国第三季预告海报之一。(图片来自豆瓣)

6年前,一部纪录片《舌尖上的中国》(A Bite of China),出人意料地掀起了一股收视热潮,搅动海内外无数“吃货”的心。

深山里纯净的菌菇、泥塘里刚采摘的莲藕、腌制了一个冬天的火腿……这些再平常不过的食物,在音乐和镜头里似乎沾染上魔力,不仅唤醒了中国人对美食的热情,也让旅居海外的游子乡愁涌动。

在经历了“换导演”的风波之后,据中国媒体报道,2018年2月19日(中国农历正月初四),《舌尖上的中国3》将“千呼万唤始出来”。筹备3年,它会拍什么?用新导演刘鸿彦的话来说,“第三季,我们想拍出中国人是如何一口一口吃成今天的样子。”

中央电视台早前发出了《舌尖上的中国》第三季的预告片,有眼尖的网友列了个片子里头的美食清单:牛奶、芝麻油、炖鸡、南方菜、糕点、饺子、四川菜、菊花茶、煎饼果子、陕西美食、奥菜、江南莲藕。(以上3图均来自优酷视频)

丨在《舌尖》里看到一个真实的中国

2012年5月,《舌尖上的中国》第一季(以下简称《舌尖》)在中央电视台迎来首播。作为中国第一部使用高清设备拍摄的大型美食类纪录片,它很快便得到海内外的广泛关注。

在当年的戛纳电视节上,《舌尖1》在中国所有参展纪录片中问询量位居第2,单是播映权就卖了20多个国家,甚至“电视节组委会主席南尼·莫莱蒂也点名要看片花。”

“我们采用了西方的手法。”当谈及在海外获得成功的原因时,时任纪录片总导演陈晓卿这样说道。美国《基督教科学箴言报》称,央视的纪录片往往充满“枯燥无味、充满说教”的历史和文化主题,但《舌尖上的中国》不仅制作水准高,更展示了对传统、勤劳和大自然的尊重。

日本神户外国语大学教授毛丹青曾在课堂上播放了这部纪录片。一名日本女生看完后说“回家就想试着做黄馍馍”,还说这部片子改变了她对中国的看法,毛丹青问她改变了什么,她回答:“我现在才知道,中国原来是很容易让人理解的国家。”也有学生表示,在《舌尖》里看到了一个真实的中国。

图为日本神户外国语大学中国文学班的学生们在观看《舌尖上的中国》。(图片来自参考消息)

“中国究竟是什么样的,每个人看都不一样,《舌尖》就是给大家提供一个新的角度。”陈骁卿说。

两年后,导演组在《舌尖上的中国2》上进行了更大胆的尝试。人们发现,像第一季那样其乐融融的团圆景象少了,取而代之的是孤独的乡村留守儿童、为孩子在外打拼的夫妇、为挣点钱靠双手割麦的“麦客”……尽管这一改变随后便引来质疑,但受关注程度依然居高不下。

《舌尖上的中国1·主食的故事》,图为陕西美食黄馍馍。(图片来自tastespirit)

《舌尖上的中国2·脚步》,图为山东煎饼。(图片来自视频截图)

《舌尖上的中国2·脚步》,图为蒙山羊肉汤。(图片来自视频截图)

据相关报道,《舌尖2》首集播出后,观看人数达到破纪录的1500万。在中国,收视排行榜的首位通常被电视剧把持,但《舌尖》系列的收视率却超过同时段播出的“黄金档”电视剧。这在中国纪录片史上,还是头一次。

丨现象级的火爆:当谈论“舌尖”时我们在谈些什么?

1. “舌尖体”

“主食通常提供了人类所需要的大部分卡路里……从最平凡的一锅米饭,一个馒头,到变化万千的精致主食,都是中国人辛勤劳动,经验积累的结晶。”

“一勺鱼酱足以让最平常的食材陡然变得酸楚动人。这是一年中最美味的团聚,也注定是一顿百感交集的晚餐……”

图为雷山鱼酱。(图片来自视频截图)

图为臊子面。(图片来自视频截图)

看过《舌尖》的海外党们,有没有觉得这些文字很亲切?随着前两部纪录片的热播,充满文化抒情的“舌尖体”一时间走红网络。

尽管饱受争议,但中国网友们模仿得乐此不疲。通过寥寥数十字、上百字,或描述家常美食,或调侃琐碎生活——连清华大学校长2012年的毕业讲话都用上了“舌尖体”,你说这部纪录片到底有多大影响力?

2. 舌尖上的中餐厅

众所周知,海外华人喜欢开餐馆。

在中国,吃饭是一种文化社交,餐馆通常是亲朋好友团聚或是洽谈生意的好去处。近代中国风雨飘摇,海外华人客居他乡,难以融入当地主流社会,而餐馆也就成为他们重拾乡情和亲情的所在,这也造就了以中餐馆为主要载体的唐人街文化。

3. “吃货”经济

香港中通社曾于2012年6月10日撰文称,自《舌尖1》首播之后,每天有117万人找过零食特产,较以往增多25%。而中国内地一家大型旅游门户网站趁机推出了“舌尖上的旅行”计划,同样受到欢迎。

丨中国纪录片的“国际化尝试”

《舌尖1》和《舌尖2》的总导演陈晓卿。(图片来自参考消息)

为了让更多海外受众也能了解中国的饮食文化,陈晓卿和他的导演组做了许多国际化尝试:超一流的设备、丰富的素材和镜头语言、语句短促的旁白、生动的人物故事,等等。

因此,除了内容上展示中国现实之外,业内人士普遍认为,在拍摄手法和技巧上,《舌尖》系列对于以往的中国纪录片,同样是一次刷新和颠覆。

《舌尖2》导演组。(图片来自南方人物周刊)

拍完《舌尖1》之后,陈骁卿告诉分集导演,“《舌尖2》的受众会更宽泛,不限于中国。”他观察到,海内外的节目都是快节奏的,而观众也已经适应。而强化人物的故事性,更是中国纪录片与国际接轨的标志之一。

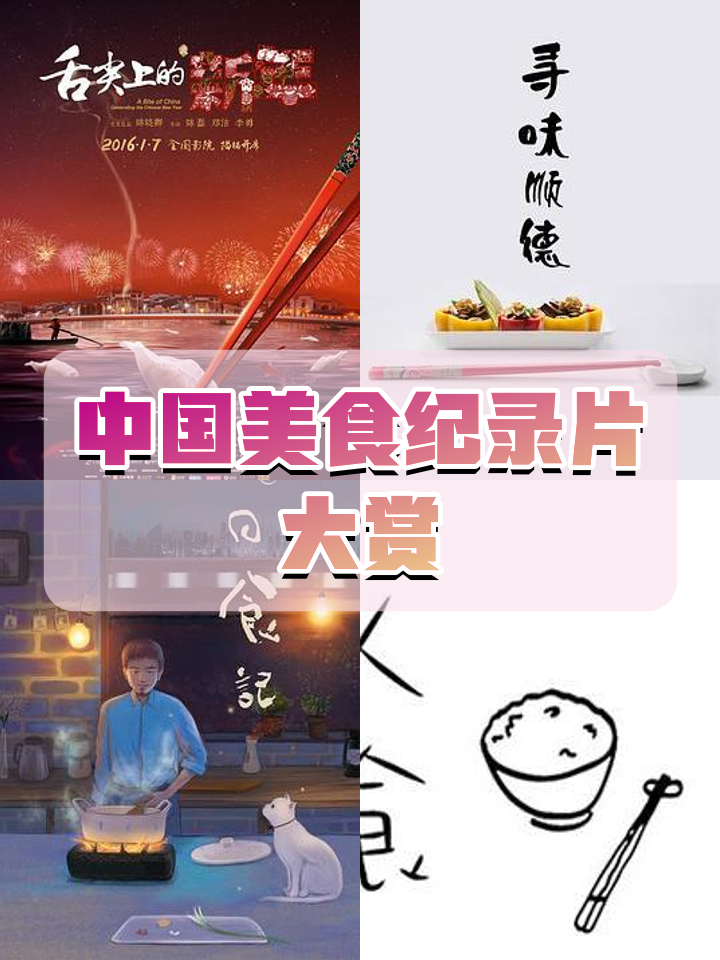

2018年,除了《舌尖3》,还有《航拍中国》第二季、《如果国宝会说话》等20余部纪录片待播。中国曾在纪录片领域成绩斐然,并一度走在国际前沿,很多中国纪录片导演如:王兵、张以庆、陈为军、范立欣等,至今仍是世界各大电影节上的常客。

因此有分析认为,纪录片在中国“走红”,是正常市场的回归。

《舌尖》之后,不少中国的纪录片也摒弃了宏大叙事,尝试用人文视角,把目光投向中国百姓的日常生活。据新华网的报道,2011年中国纪录片市场总投资只有8亿元;但到了2016年,这个数字已超过了52亿(《中国纪录片发展研究报告2017(蓝皮书)》数据)。

《舌尖上的中国3》共8集,主题分别是:器具、宴席、厨人、小吃、点心、食养、时节、融合。备受网友关注的《舌尖上的中国》第三季配音人选也揭晓,将继续由李立宏配音。图为开播发布会现场。(图片来自网易娱乐)

《舌尖上的中国3》总导演刘鸿彦(右二)与导演组。(图片来自网易娱乐)

目前,中国纪录片正经历着从“小众”变成“大众”的文化消费产品、从中国走向海外、从小荧幕走向大银幕的变化。虽然尚不知《舌尖3》能否继续前两季的辉煌,但希望借着“爆款”的涌现,真正让中国的纪录片迎来“春天”。

参考资料:

浙江新闻客户端,2018年2月11日,《舌尖3》年初四将在央视综合频道首播,配音不变总导演换了

文娱价值官,2017年11月5日,换了总导演的《舌尖3》,还能不能陪我们“下饭”?

国际先驱报,2014年5月7日,《舌尖上的中国2》:国际化元素之变

参考消息网,2012年6月29日,美报:《舌尖上的中国》走红缘于不说教

新华网,2012年4月1日,报告称2011年中国纪录片大片投资升温