作者/林永恒 编辑/杜毅

随着艺术市场规范调整后的逐渐升温,越来越多的藏家不再盲目,开始借助身边的博物馆等免费资源,认真观摩学习了解中国古代国画。本期“艺缘”专栏就和大家分享介绍中国古代国画发展史。

【上古到隋唐五代的山水画】

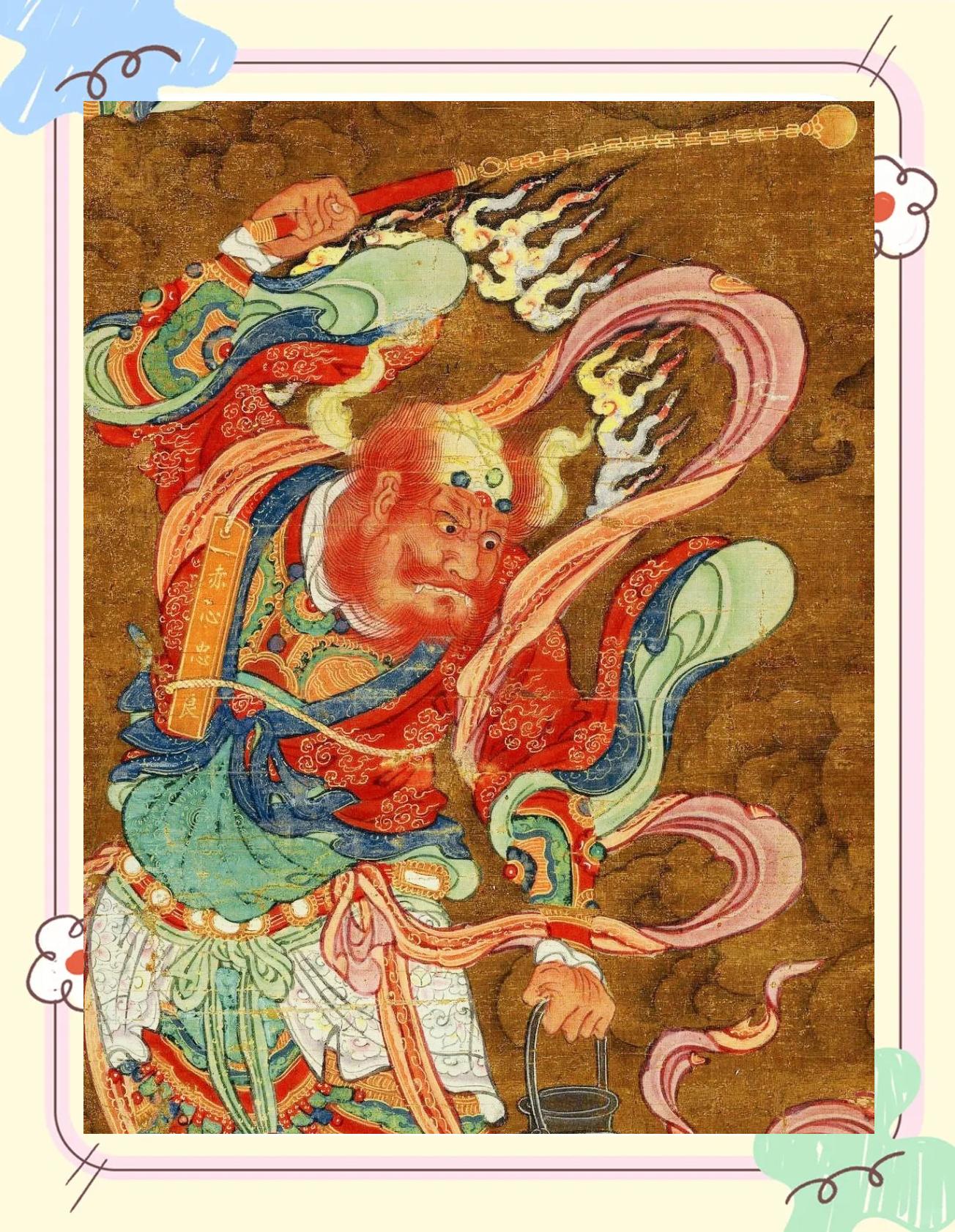

(一)最为直接的起源

尽管中国人在上古时代就开始了对风神雷神山神水神的崇拜,但是在刻画表现这些崇拜对象的时候,人们还是选择了心目中具象的神的形象。后来为了表现构图的丰富性和生动性,在这些神的背后开始出现了山水的背景,并且延伸到有时在人物画的背景之中也会出现类似背景。可以说作为山水作为形象背景的出现,是后来中国古代山水画最为直接的起源。

新石器时代陶尊刻纹日月山图像

(二)完善成型的过程

战国时期以楚国为先,诸国开始流行先王之庙及公卿祠堂,都会有天地山川画像砖,今天我们所能见到的汉代著名画像砖《采莲图》,则是一幅有着山水画基本内涵,具有独特审美价值的山水画作品。

汉代画像砖

处于成长期的山水画发展至魏晋时期,据史料记载的名画有东晋时期顾恺之的《庐山图》、戴逵的《吴中溪山邑居图》、戴勃的《九洲名山图》。这些被唐代绘画理论家张彦远称为“山水极妙”的作品,虽然真迹未能流传后世,但是从顾恺之最为著名的《洛神赋图》的背景中,不难看出张彦远言之有理。

《洛神赋图》

南北朝时期也出现了南朝齐画家毛惠秀的《剡中溪谷村墟图》、刘王真的《吴中行舟图》,“方寸之中,乃辨千寻之峻,咫尺之内,而瞻万里之遥。”

而南朝宋画家宗炳著《画山水序》、及王微著《叙画》,于山水画理画法中细致论理阐述,则奠定了当朝后世中国山水画的理论基础。有力说明了中国山水画在这一时期已完成了成长完善成型的过程。

(三)隋唐兴李派山水

现存于世的隋朝展子虔的《游春图》,人与山有了适当的大小比例,也解决了远近关系,使后人对中国古代山水画发展过程的有了最为直观的感觉。这位被称为“唐画之祖”的画家,以幽谷茂林、春山白云,碧波涟漪的表现,结束了南北朝时期山水画流行“人大于山,水不容泛”的历史。

《游春图》

唐代初期在隋朝山水画成就的基础上,开始了中国古代山水画史上的“始于吴,成于二李”。相较于吴道子的多才多艺而言,李思训则表现得更为专业一些。李思训师从展子虔“工细巧整,青绿重彩”的风格,并将这一风格创新演变为具有代表性的画派。 他所画的山水不仅为时人所倚重,就算是到了宋代,大文豪,名画家苏东坡在看了他的《长江绝岛图》后亦不禁作诗称赞。后来其子李昭道亦善于传承和创新,其“变父之势,妙又过之”进一步确定了“李派山水”在中国古代山水画史上的重要地位。

被后人推崇尊称为“大小李将军”的“李派山水”,在唐代的传人中还有畅巩、王熊、李平均,郑逾等。

(四)唐代山水之变

唐代的另一位著名山水画大师王维,以《辋川图》“山谷郁盘,云水飞动,意出尘外”的表现,创造了中国古代山水画的一个神话。他以诗人兼画家的双重身份,给中国古代山水画创设了“画中有诗”的传统及规范。他的画风既融合了李思训严谨的重彩手法,又继承了吴道子山水树石的绘画妙法,是一位为中国古代画史所重的“集大成”者。同时他还启示了了五代时期董源的水墨风格,成为令后人极为尊崇敬仰的“南宗”之祖。

《辋川图》

唐代的山水之变成就主要表现在“二李”的重彩风格之中,虽然体现这一成就的卷轴到现今存世不多,但是在现存可考的唐代壁画中却能一目了然。由唐代开始初创的水墨山水画,尽管处于不成熟时期,但是以张璪、项容、郑虔、王墨为代表的一代画家,却为这一时期的中国古代画史赢得了难能可贵的名声。

张璪创作山水画“不贵五彩”,以“破墨”法写“秀丽高低、咫尺重深,泉喷如吼,石头欲落”,而他的一句经典的“外师造化,中得心源”,更为中国画坛的至理名言,发展至今,千古不移。 稍后的“用墨独得玄门”的项容、师承“三绝”的郑虔和“运笔精妙”的王墨,创“泼墨”画法,“或浓或淡,或挥或洒,随其形状。为云为水,为山为石,倏若造化,应手随心。”

(五)五代山水影响后世

师从张璪的五代后梁画家荆浩为五代山水画之先,因避战乱常年隐居太行山,作画“有笔有墨,水晕墨章”,而合笔墨为一体又为山水画树立了一个新的审美准则,为北方山水画派之祖。他所著的《笔法记》为古代山水画理论的经典之作,在绘画理论上的贡献丝毫不逊于其绘画成就。

而师法荆浩的关仝,以“笔愈简而气愈壮,景愈少而意愈长”传承了荆浩的山水画法精髓并创新了“关家山水”,构造了五代山水对后世影响深远的“荆关”体系。

其后的五代南唐画家董源,初师荆浩,后以江南真山实景入画,以“水墨类似王维,着色如李思训”的“北苑山水”,影响了北宋山水的发展趋向,亦成为南派山水画的开山鼻祖,北宋书画家米芾谓其画“平淡天真,唐无此品”。存世作品有《潇湘图》、《夏山图》,《溪岸图》等。

《潇湘图》

本期“艺缘”专栏就为大家分享介绍到这里,谢谢关注与支持,下期专栏将继续为大家分享介绍中国古代国画发展史的宋元时期山水画,敬请期待。