近日,一则“华裔女孩无心申请哈佛反拿全奖”的消息被北美华人圈传为美谈。

故事的主人公,华裔女孩李美玲22日参加洛杉矶哈仙达冈威尔逊高中毕业典礼时,已收到包括哈佛大学、柏克莱加大等九所名校在内的录取通知书,其中,哈佛还提供了全额奖学金。

对于大部分家庭来说,孩子如此“有出息”,是求之不得的天大喜事。李美玲却坦言,自己从没刻意追求过名校,“起先只希望能在西海岸的学校读书”,“申请哈佛的自选论文,最初还是为申请另一所大学准备的”。

回忆自己的成长之路,李美玲将功劳归于父母。她说,自己出生在传统的中国家庭,平时常与家人同在书房的三张书桌旁各自忙碌,“印象中,母亲做事十分专注,耳濡目染也学习到做事要有始有终,认真对待每一个细节。”

李美玲一席话,道出了为人父母教育孩子的第一要义——

言传

身教

教育学家马尔库沙曾经说:“孩子的目光就象永不休息的雷达一样,一直在注视着你。”

“有其父必有其子”、“上梁不正下梁歪”不仅仅是因为基于血亲,两代人有着相似的基因排序,更多的,是在日复一日的无间生活中,成人的每一个举动都被内化进孩子的成长。

孩子是天生的模仿家。

一个习惯了污言秽语的父亲,如何打骂,也带不出翩翩有礼的儿子;一个得意于得理不饶人的母亲,如何说教,也养不成宽厚温和的女儿。

言传身教塑造的,是一个人骨子里的东西。无论后天如何包装粉饰,修饰的终归是皮肉,骨子里的东西,改不了。

这也是电影《宝贝计划》中,成龙借售货员之口传达的理念:

陪伴

“陪伴”的重要性,可从一组数字说起。

民政部2016年公布的摸底结果显示,全国农村留守儿童902万人,其中805万没有父母作为监护人。

这些留守儿童中,76.7%的小学中年级学生会经常想念父母,59.2%担心见不到父母,34,6%怕父母不爱自己。

父母角色的缺失,会引发孩子成长的一系列问题。调查中,54.8%的男童完不成作业,47.6%的女童经常烦躁,仅一年内就有49.2%的孩子遭受过意外伤害。

有人托词,没能陪伴孩子是迫不得已,爷爷奶奶也一样疼孩子。但小侨要说,父母的位置,旁人永远无法取代:

哈佛大学毕业的何江出生于湖南长沙的一个小村庄。与中国当时很多农村一样,这个村子的大部分壮年都选择离家打工,几年后回来,就能盖崭新的大房子。

然而,何江的父母却选择双双留在老家,他们坚信,“不能为了赚钱让儿子成为留守儿童”。

虽然家里一贫如洗,何江却说,自己的童年十分幸福。“小时候不论多累多苦,爸爸都会给我和弟弟讲睡前故事,坚持每天讲,所有故事的宗旨都指向‘好好学习’”。

没住上青砖瓦房,却种下一个改变命运的梦想。多年后,何江在本科阶段拿下了中国科技大学最高荣誉——郭沫若奖学金;

2016年,在哈佛完成本硕连读后,何江又作为优秀毕业生代表登台演讲,成为第一位获此殊荣的中国学生。

有人说,这不足以说明问题,孩子能上哈佛是源于其自身的努力。

但你可知道,单亲妈妈邹翃燕花费29年,在付出比普通家庭多十倍、百倍的心血后,竟然将患有脑瘫的儿子送入哈佛!

这就是“陪伴”创造的奇迹。

从某种意义讲,比起那些父母生而不养、养而不教的孩子,邹翃燕的儿子纵使患病,也幸运且幸福。

习惯

什么是教育?

教育就是培养良好的习惯。

根据美国心理学家拉施里的动物记忆实验,一种行为重复21天就会成为一种初步习惯,重复90天会形成稳定习惯。

孩子生来作为一张白纸,家长的每一句话、每个举动都犹如一道笔痕,深深浅浅,勾勒着孩子呈现出来的图景。

接受按时起床不发脾气是习惯;自己的书包自己收也是习惯;获得别人的帮助说声谢谢是习惯;不顶撞长辈谦恭有礼还是习惯。

好的习惯养成了、养多了,自然而然就有了规矩和是非观。

可悲的是,许多家长以“孩子还小”为借口,不注重习惯的培养和纠正。

当代著名教育家叶圣陶曾说,今天东、明天西,今儿这样、明儿又那样,久而久之,“养不成习惯”就成了一种习惯,牢牢在身上生了根,未来什么习惯都养不成。

兴趣与

尊重

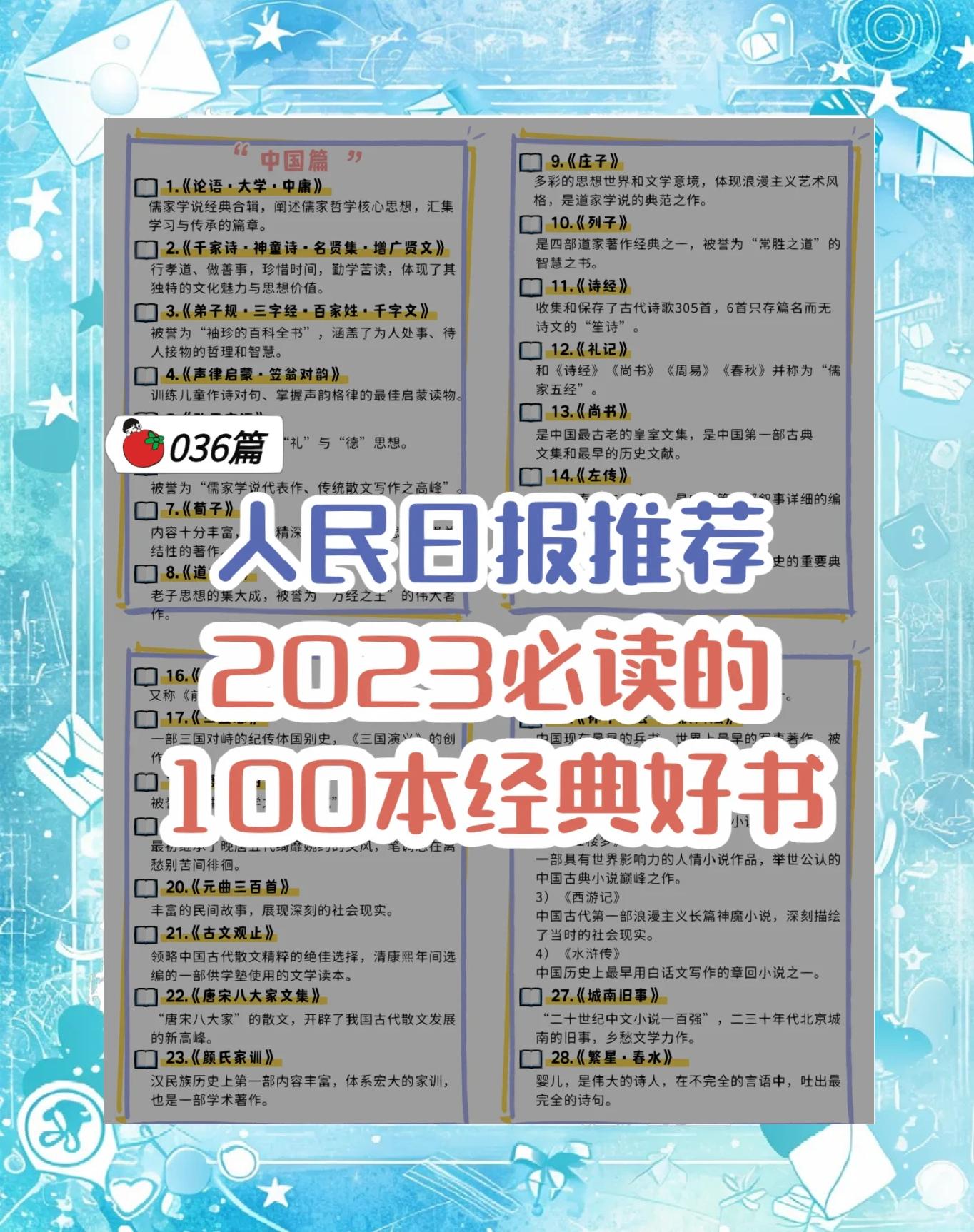

先来看下,一位将三个孩子全部送入斯坦福大学读书的妈妈,给其它家长的十条忠告:

“为什么会下雨?”

“天为什么是蓝的?”

多数家庭中,在父母匆匆忙于一顿晚饭或是一项家务的时候,多少人忽视了孩子难能可贵的好奇心和求知欲?

而这位妈妈的做法,却是肯定孩子的每一次发问,鼓励他们自己寻找答案。

正所谓“授之以鱼不如授之以渔”,天下没有能充当百科全书作用的父母,却有能帮孩子养成解决问题的思维方式的伯乐。

不仅如此,这位妈妈对孩子的信任与尊重也令人动容。

美国心理学家亚伯拉罕·马斯洛提出的马斯洛需求层次理论,是人本主义科学的理论之一,该理论将人类需求像阶梯一样从低到高按层次分为五种,分别是:生理需求、安全需求、社交需求、尊重需求和自我实现需求。

作为高阶需求,只有尊重得到满足,才能使人对自己充满信心,对社会满腔热情,体验到自己活着的用处价值。

而父母,就是这种尊重的最初给予者。

只可惜,相当数量的父母践踏孩子的尊严而不自知,轻蔑地将其理解为“小孩子家家的天真想法”。

为什么一定要送孩子去美国:不为享受精英贵族教育,而是为了......

来源:新浪博客 作者:王青博士

原文链接:https://blog.sina.com.cn/s/blog_9b9ef8e50102xmdf.htm

“人生最曼妙的风景,竟是内心的淡定与从容。”不论这句话是谁说的,也不论它是不是鸡汤,能够一下子疯传开来,说明它自身就有能够深入人心的魅力。

我们的人生或许都不能活到百岁,人们似乎是在借百岁人生的感言,来寄托自己的人生期望。其实,除了对生命自身的感悟以外,只要是苦苦求索过的人生里任何一个内容,人们都会发现,唯有“淡定与从容”,才是真正的最高境界。

我从年轻时到了美国开始,便在苦苦求索,“美国的富裕在哪里”?20年后,儿子生活中的一件小事,给了我答案,竟然就是淡定从容。

这些年,随着儿子在美国上小学,我思索最多的问题,成了“美国的教育优秀在哪里?”我自己在美国修读的是教育相关专业,当时研究生入学的申请条件之一,就是要有教学经验,所以老师同学都是职业教师出身,大家天天探讨的就是教育这个话题,只不过,这个话题同样是太大、视角太多,并不容易直接回答。现在资讯发达,探讨美国教育的文章遍网都是。

不过仔细读下来呢,这些文章九成半以上都是在用中国的思维模式来套美国的教育,或是说把人们对中国教育的期望,借着美国教育的“优秀”表达出来而已。这类文章解读一下,字里行间就是这么几个关键词:“拼爹”、“被拼爹”和“爹拼孩子”。这不明明就是中国教育的现状吗?

儿子的小学有个小小的传统,每个月的最后一个星期三,在学校门外的草坪上野餐,各家各户的大人自己带食物来参加。一年四季都能席地野餐,这也算是加州阳光的副产品吧。

掐指一算,今年还有10个工作日就要放暑假了,所以昨天的野餐就成了一个大大的party,学校把午餐时间和午餐后的活动时间都拿了出来,允许孩子们在校外停留1个小时,孩子们感受到的是学年结束、暑假来临的欢乐,现场一片其乐融融的气氛。

美国学校吃午饭是各个年级轮流的,这样提高场地和人员的使用效率。因为延长了孩子们的停留时间,就出现了几个年级的孩子共同出现在草坪上的情况。这时,顶不住的是旁边卖冰淇淋的流动车,队伍一时间排得看不到头了。

随着先出来的孩子返回校内的时间到了,校长还要网开一面,宣布还在排队买冰淇淋的孩子可以继续留在外面。这一下,竟然等到了放学的时间,还有孩子在排队。

描述美国学校类似景象的文章不少,一般会归结为两类结论。想说美国好的,在渲染美国学校的快乐和有趣;想说美国不好的,就在痛斥美国学校的懒惰和散漫。其实这都只是表象,真正深层次的内涵,还是要归结到美国教育的淡定与从容。

美国教育的精髓是人本主义,以人为本,以学习者为中心。对比一下中国教育,其实什么都有,唯一缺失的内容就是人本主义,大人们是在做自己认为对、认为对孩子好的事情,诸如把孩子当填鸭逼着他们应试之类的,是在负责地做着不负责的事情。

明明只是小学生,明明即将完成法定的一学年180天的学习任务了,难道不应该给他们的天真天性一个放松一下的机会吗?如果以学习者为中心,就会看到,孩子们的心思不在了,再怎么往他们的脑子里灌学习内容,都不会有多大效果。

这样一个欢乐活动,反而是极大提高了学校在孩子们心中的地位,这样的向心力、凝聚力带来的长远学习效果,怕也只能是在绝对的淡定与从容之中,才能做得到。

孩子们散漫吗?五、六百名小学高年级的孩子在校门外,管理者只有一个校长,带着他手中的喇叭、一个小年轻助理、还有几个预先放置好的垃圾桶!老师们在自己的休息室里用餐和休息,这样的活动不在他们的劳动合同范围里,不参与。

而清洁工们则要等到孩子放学才进场。美国的学校,纪律是铁打的,如同整个社会的法律一样。校长之所以要明确宣布一下正在排队的学生可以留在外面,是因为如果没有这样的通知,孩子们会立即带着遗憾离队回到校园内去的。制度和有序,本身也正是淡定与从容的底气。

哦,校长还带了一样东西。一向不擅出镜的我,也忍不住抓住校长来了给合影。

他把头发染成了蓝色,在给活动助兴。

星期三本是一周里提早放学的一天,下午1点就放了。儿子买到冰淇淋后要匆匆回到校园里去,因为放学后有同学的妈妈约好了带他们出去玩,我给了他一张10美金的钞票,告诉他由他自己支配,包括可以给同学买礼物。

匆忙之中他把外套和手机留在了野餐垫子上,我决定到了1点再给他送去。见到儿子,问了一句,你的10块钱放好了吗?回答竟然已经丢了,运动裤的口袋太浅。儿子着急地在草坪上找,我告诉他,不要白费力气了,这里有几百号人,半个多小时过去了,早就不可能在了。

可是,这时旁边有热心的妈妈和奶奶们陆续过来“支招”,有让他回教室看看的,有让他到办公室问问的,还有人明确报料,看到有孩子捡到什么交给校长的。几分钟后,儿子连蹦带跳从办公室里跑出来,手上晃着那张钞票,竟然就是有人捡到后上交给校长了。

说实话,这样的结果,已经不会出现在我的思维里了,大脑自动地排除了。看到出现这样的结果,我还多少有点脸红,我是什么时候开始形成这样的思维习惯的?

看吧,孩子有贪玩的本能,却也有诚实和善良的天性。百年树人,只有在淡定和从容之下,才能做得到。

我们是加州杰出学区,大家可能更关心学校在学业方面的处理。在稍早一点的时候,4月中到5月初,学校参加一年一度的全加州统考。这是多高级别的考试呀,儿子的学校是怎么准备的呢?

学生们平时有很明确的阅读任务,其中很大分量的一项是用一个阅读软件来进行管理,孩子们通过测试得到一定的点数,同时也根据各人的水平不同,设立每个学期应该达到的点数目标。

学校一年3个学期,目前这个学期的目标点数一下子被砍了一半,老师解释的原因,是孩子们要准备统考了,所以把这些任务减少一些。

那段时间,我三天两头地问儿子,学校做了什么事来准备统考呢?

他说,老师告诉他们,这一段时间的家庭作业,就是围绕统考的准备来做的。那好,就具体关心一下他的作业吧:老师竟然取消了2周的作业,理由是学校在4月底举办才艺表演,他的老师是主要组织人,没有时间看作业了。

学区也曾经举办讲座,介绍新统考的要求以及准备的建议。大致听下来,学区和学校方面的准备,就是调集经费大量购入电脑,因为考试是机考。学区内有些学校,已经做到学生和电脑的比例达到1:1了,最少的学校也可以让一个年级同时参加考试。

还不要去替那些谣传美国“多么穷”的公立学校担心,美国的教育经费,向在经济上和学术上吃力的学区倾斜,那些学区其实比我们有钱很多。

都说围棋比赛是一项劳心劳力的活儿,在旧时代一盘棋能比上好几天,所以日本棋界对于比赛追求的最高境界就是“平常心”。做不到平常心,发挥一定不会出色的。没想到,儿子的学校对付最大的考试,玩得竟然就是“平常心”。一个学校、甚至整个儿一个统考成绩排在全加州前10%的学区,竟然能以如此的“平常心”对待统考,淡定与从容,没得说。

我特别喜欢用日本名誉本因坊高川秀格的棋谚“流水不争先”来描述外语学习的过程,其实这也正是百年树人的教育过程。流水从容,谁去推它都快不了,可是谁也都无法阻挡它百川归海的力量。

给孩子的成长留出时间和过程,归结到淡定与从容,这是对教育真谛的一种感悟,如同百年人瑞对人生真谛的感悟一样。

春假时在南师大的讲座,小“代言人”也是个围棋迷,

在拿《别说你懂英语启蒙》求签名时,要我写上“流水不争先”

要能如此感悟教育,必须得有一个绝对自我负责的出发点。只有为了自己的事情,人们才可能真正地负责。

在美国的价值观里,对下一代的教育,就是为了现在的成年人自己,因为他们的理解是,大人将来退休生活的质量,取决于下一代运行和管理社会的能力,为自己将来的生活负责,所以在教育问题上,容不得半点花拳绣腿。

要想社会能够健康高效地运行,教育,还必须得向每一个人敞开大门,这也正是淡定与从容的表现。

美国的联邦教育法案,小布什时代的叫做“不让一个孩子掉队”(No Child Left Behind),奥巴马去年刚刚签署的叫做“每一个学生都成功”(Every Student Succeeds),标题都已经说明了一切。

要知道,我们耳熟能详的一些说法,诸如“精英教育”、“贵族私校”之类的,是在把孩子分成三六九等、拼爹拼娃,而且这个分和拼的做法,还越来越低龄化,折射出来的明明是全民全社会的浮躁,并不是美国教育的实际。

体现不出淡定和从容的“精英”一词,在美国的教育中不是褒义词,而“私校”在美国本身就是非主流,至于“贵族”呢,美国建国之初的所有文件,都在高呼“We the People”,宪法也明文规定,要想加入美国籍,就必须放弃贵族头衔,所以“贵族”一词,在美国哪儿有任何地位呢?

“拼”的结果,就是我们的孩子,没有得到有效的成长,到了高中的年龄段,在自律自强、竞争力、创造力、团队精神等多方面的综合实力,开始远远落后于美国的同龄人。“拼”,本身就不是一个多高的境界。

目前100000+人已关注加入我们

版权声明:若该文章涉及版权问题,请联系我们

电邮:canadanewstoday01@gmail.com

小编微信ID:CanadaTodayMedia

今日加拿大严谨负责的新媒体

微信号:今日加拿大

英文ID:CanadaNewsToday